先从一个简单的运动图(一)来分析,然后结合图(二)和图(三),来推导和证明,正确地练习缠丝劲,会引起人体中流动的血液对血管壁产生微冲刷和微扩张作用,进而对经脉及络脉产生影响。

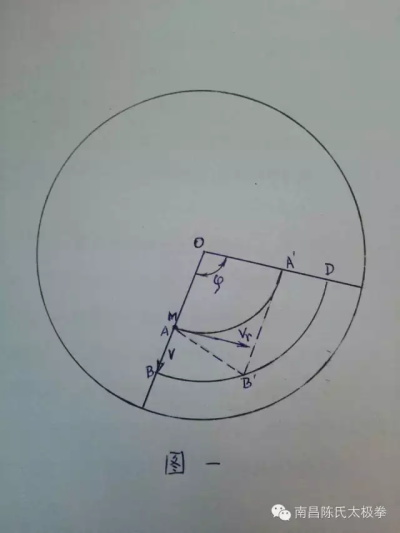

如图一所示

假设一圆盘以角速度ω作匀速运动,其中物体m从A点以匀速V沿半径oc向B点运动,同时又获得线速度Vr,在Δt时间内圆盘转过φ角。

假如圆盘不转动,那m就只能到达B点;假如m不向c点运动而只有圆盘的转动,转过φ角后m就只能到达A´点;假如m以匀速向B点运动且同时以不变的线速度Vr转过φ角,那m应到达B´点。

然而事实上质点m到达了D点,比假设的多走了一段弧线B´D,

B´D=AB• φ=vt・ωt=vωtt。……(1)

可见,质点m获得了加速度,获得加速度的原因是质点m以匀速V向着AB方向运动时,线速度不是不变的匀速Vr,而是变速Vx,到达B点时Vx最大。

由于Δs=B´D=(1/2)・a•t•t

则加速度a=2vω ……(2)

m获得一个垂直于速度V方向的力F, F=ma=m・2vω

如果图一是一个立起来垂直于地面的转盘,那么F在一段时间内,具有方向向上的分力。例如我们做缠丝劲练习时,右手走下弧线的后半段便出现向左向上两个分力(另外还有向下的地心引力,沿半径方向的离心力mVrVr/R及与其平衡的大小相同方向相反的向心力)。在物理学上,F称为coriolis原理,即在空间旋转的坐标系中,沿径向运动的物体能够获得垂直于径向的加速度。由此,可以推论,如果质点m是做缠丝劲的人的某血管截面中的血液,该血液在向前流动的同时,还将对血管壁作加速度运动,这里暂时还没讨论手臂自转等等情形。下面看图二。

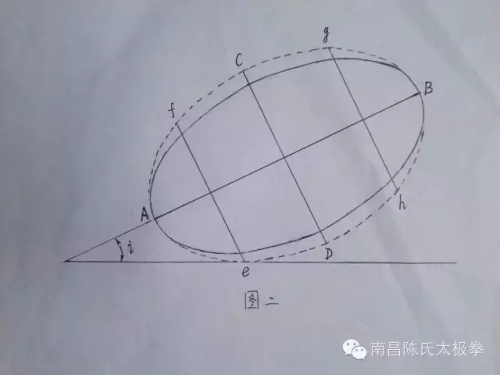

以单手右手腕为例,其运动线路为一椭圆,当长轴AB一定,短轴CD并非不能改变。仰角i大于0度小于30度,可以15至20度为参考进行练习。重心在右边时左右位置比为6:4,左右重量比为4:6(还可参考后面的图三)。这个要做到基本正确很不容易,7:3的比例基本没人能正确地做得到,这里就不讨论了。

太极拳如果强调‘’运动始于足‘’、‘’力发于脚‘’,如同强调以丹田为核心,是很不容易理解的概念。一个虚拟的“田”里,是否能练得出“种”得出一个更加虚拟的“丹”? 应该继续深入地探讨,应在提供充分的科学根据后再下结论。“足”,在太极拳运动中,这里暂时理解成“立足要稳”的作用,登足应视为特殊情形。

因为,手和腿的运动都应由松肩(脱肩)松胯(脱胯)之后的转腰来带动,举手抬腿非太极拳所为(当然也不排除特殊情形)。‘’以意导气,以气催形‘’,呼吸与所谓的下丹田配合在这里同样起着重要的(对高级阶段的练习者而言,甚至是非常重要的)作用。

本文认为:太极拳以缠丝劲法为核心,气为先导,腰为主宰;意,为其最高统领。

我们知道做单手缠丝劲练习时,右手要完成图二所示的椭圆运动,最基本的,腰,必须左右各转动一次,重心必须左右各移动一次。由于伴随有腿的里缠和外缠(严格来说应该是髋关节的转动带动腿,而不是反过来由脚或者膝盖扭平8字,导致下盘不稳倒也罢了还极易伤膝盖),胯走后弧及裆走下弧,腰、腹、胸、背、肩螺旋上升和手臂的顺逆缠丝运动,自然会产生内气、内液和内劲的(经络)运动,意识高度集中应是初学者的不二选择,慢慢接近处于意识真空状态,则渐入佳境。太极拳不光是一种特殊的运动项目,而且也是极其复杂的空间动力科学。我这样说,已经把太极拳作了极大的简化了,毕竟我们还没有涉及医学、哲学等等问题。

先说一个完整的右转腰,右手须从A点开始走上弧线至B点结束;而左转腰反之。

当右手从A点向f点运动时开始右转腰(此时进一步松右胯),右手要从顺缠缓慢变为逆缠,到达g点时重心移动到位身体转向正面,肩肘腕须于胯膝脚合,手心向右前,不停顿继续右转腰至身体与正面成约45度左右,同时手继续微逆缠向右至B点,注意手从g到B且右转腰的过程中,重心依然在右不变。

右手从B点向h点运动时开始左转腰并向左移重心(同时进一步松左胯),右手须从逆缠缓慢变为顺缠,手到达e点时,重心左移到位,身体呈正面,手心向左微向上,不停顿继续左转腰身体与正面成约45度左右,过程中右手继续微顺缠向左至A点,注意手从e到A的转腰过程中,重心依然在左不变。

这里最易出现的问题是,手不是缠而是翻掌,例如从A到g不是缓慢逆缠而是突然逆翻掌,手指朝左一直到B点,缺少了变化不说还极易挑肩架肘;二就是重心移动过早,腰没转够就开始移重心;三是重心移动速度过快,身体在左边或者右边等“半天”手才过来。缠丝好比螺旋,应连续协调、曼妙圆活。缠丝若不连续协调,则必有牵扯;螺旋若时快时慢,则必有凹凸;缠丝螺旋之螺距改变,则必乱丝扣;丝扣一乱,则此螺母螺“公”寿命短矣!

请特别注意下面的叙述,当右手走下弧线达h点时,手心朝下微向左,手腕在膝盖上方偏内侧,最要紧的是此时肩部要彻底(注意彻底二字)放松,肩关节“脱开”,随着重心的移动,手向左下运动,由于腿、胯、腰、腹、背、手等全身的缠绕,裆胯盘旋,此运动过程中的手,其内部物质(水液、血液、气体、软组织等)处于加速状态,在科里奥利原理的作用力下克服地心引力且沿着潜意识中的线路飘浮到A点甚至f点,这个“潜意识”是否介于有意无意之间的“用意”值得探讨。事实上,太极拳的这个力比科氏力要厉害的多,复杂的多。如果说,到此为止还只是给出了一个定性的概念的话,那下面我们参考图三试图给出一个半定量的分析。

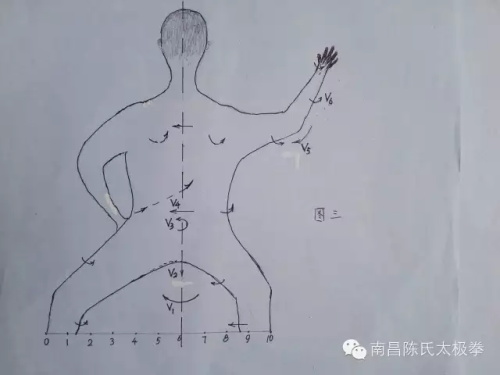

图三虽然只是粗略地描述了空间复合运动系统的外部形态,却可能为其内部的巨大潜能点燃星火。以右手手腕某投影面中取一质点m,水液、血液、内气等在此复合旋转坐标系中获得了怎样的加速度呢?对图一的分析中我们已经知道加速度和运动速度V有关,因为V才使得每一点上的线速度Vr不同,质点m因而获得加速度2Vω。

对液体而言数值较小(如前所述对血管壁为“微冲刷”),例如根据心率博动大致估算血液流动速度,动脉管腔内低于1m/s,静脉和毛细血管中的流速就更小了,相对于气体的速度之大,血液和水液的流速简直可以忽略不计。在热力学中,我们知道气体分子间每秒的碰撞次数最大可达难于置信的10的23次方;日常生活中我们也能有所体会,当我们推(拉)开门的几乎同时,听到屋子里对面的窗户响了,这中间还包括声音传播的时间呢。可见,气体分子受外力与受振动扰动相比,传播速度是不同的,前者远大于后者(空气中的纵波声速约为每秒三百四十米)。不过,内气由于被人体组织阻碍,相对于外气的运动速度要低得多,如果这里假设为每秒三米,V=3m/s,那和“意到气到”相比应该是非常保守的。

再看角速度,ω=2πn……(3)

n为转速,转速与线速度Vr有关,在图三中,我们可以近似认为Vr1=Vr2=Vr3=Vr4,则Vr5=2Vr1,Vr6=3Vr1。如果我们又假设图三中的Vr1旋转坐标每10秒转一圈(也就是假设做一个完整单手缠丝劲用10秒时间),即:n1=0.1圈/秒,则n6=3n1=0.3圈/秒。

把上述数据代入加速度式子中,a=2Vω=2V・2πn……(4)

a=2*3*2*3.14*0.3=11.30m/s2。

从上式中我们知道,手腕上的质点m获得的加速度a要大于重力加速度g(g=9.8m/s2),因此我们正确地做缠丝劲练习时,手走下弧线彻底松透肩关节,就可以克服地心引力使得手向上漂浮。但我们也清楚这个数据是经过了一系列简化和假设的,是很不准确的,不过,应用科力奥利力推导的(本人称之为)“太极引力”的原理是成立的。

如上所说的手,若象风中烟云水中落叶,那与 “棚劲不丢”就不符合了,“棚劲不丢”作为一般要求是正确的,但世上并不存在绝对正确的东西。如果说面对“不以搏击取胜为目的都不能称之为太极拳”以及各种表演等等一些低层次的问题,大多数人还是有自己的主见的话,那么面对高大上的古言古训、权威大师,人们往往会觉得高深莫测奥妙无穷,认为是历经了千百年磨练检验过的中华文明和智慧,那就是‘’科学‘’化身啊!

然而科学最讲严谨最讲道理,来不得一丝一毫虚假和一点一滴的夸张。讲个最简单的例子,“浊气下降清气上升”,“浊气”“清气”的组成成分呢?我还说你浊气上升呢。

意静、心气下降(比如深呼吸后呼气)、肌肉松沉,这三者的高度协调配合就能带动身体组织中的液体下沉,也会带动部分内气向下方作短暂运动。内气向梢节运动的原理也是如此,有不少人把手一伸,手指头一绷直,说,“我内气充盈,又麻又涨我好有感觉啊”!唉!我也是啊。

能简单点就不要过于神秘化了吧。诸如此类还真不少。当然,我们东方智慧的好东西更是数不胜数。

即使对已有的科学结论也不能在任何时候任何情况下都绝对化。因为绝对化是僵化思想的好朋友,我们既不应以“与时俱进”为幌子胡乱进行所谓的创新,也不应以“正宗正源”“敬畏之心”等为借口固步自封。所以,习练太极拳之人,应该是一个具有高素养的人,绝不可为一时之利而对太极拳伟大事业造成长久的伤害。我们只有好好学习、多多地研究探讨,科学地练习,不断总结完善科学的方法。才有可能身心健康,高质高寿,造福人类。

二零一五年十二月

指 导 老 师: 程保荣

参 加 人 员: 教练组成员及全体学员

谨以此文献给陈家沟太极拳馆南昌分馆开馆五周年!

试论缠丝劲对人体经络的影响(二)

待读。

南昌太极拳馆,传递太极正能量

南昌陈家沟太极拳馆电话:0791—88336022

联系人:程老师:15270991116

联系人:曾教练:18170945535

地址1:江西省科学技术馆新洲路18号(靠近滕王阁)

地址2:江西省体育局福州路28号(武术训练馆)

地址3:南昌经济技术开发区榆林路999号(南昌师范学院对面)

地址4:南昌县澄湖北大道1089号(佳佳旺超市楼上)

地址5:南昌市青山湖区京东大道世纪风情一期小树苗艺术学校

QQ:542230926

官方微信:nctaichi

官方网站:www.jxnctj.com